Esta noche el calor no impide que el café humeé.

Nos sentamos, como siempre, a conversar. Agradeciendo primero. Porque, aunque no lo digamos todos los días, el simple hecho de estar vivos ya es una gracia inmerecida.

Vivimos tiempos complejos. La familia —esa estructura que durante siglos fue el corazón de la sociedad— ha sido sacudida por la prisa, por la economía, por la urgencia de sobrevivir.

En muchos hogares, ambos padres trabajan largas jornadas. Los hijos regresan solos del colegio. Se les llamó alguna vez “los niños de la llave”: pequeños que abren la puerta de casa sin que nadie los espere del otro lado.

No es falta de amor. Es necesidad.

Pero el vacío que deja la ausencia no siempre se compensa con bienes materiales.

Ninguna nación es más grande que sus madres. Porque ellas, en silencio, forman el carácter de los hombres y mujeres del mañana.

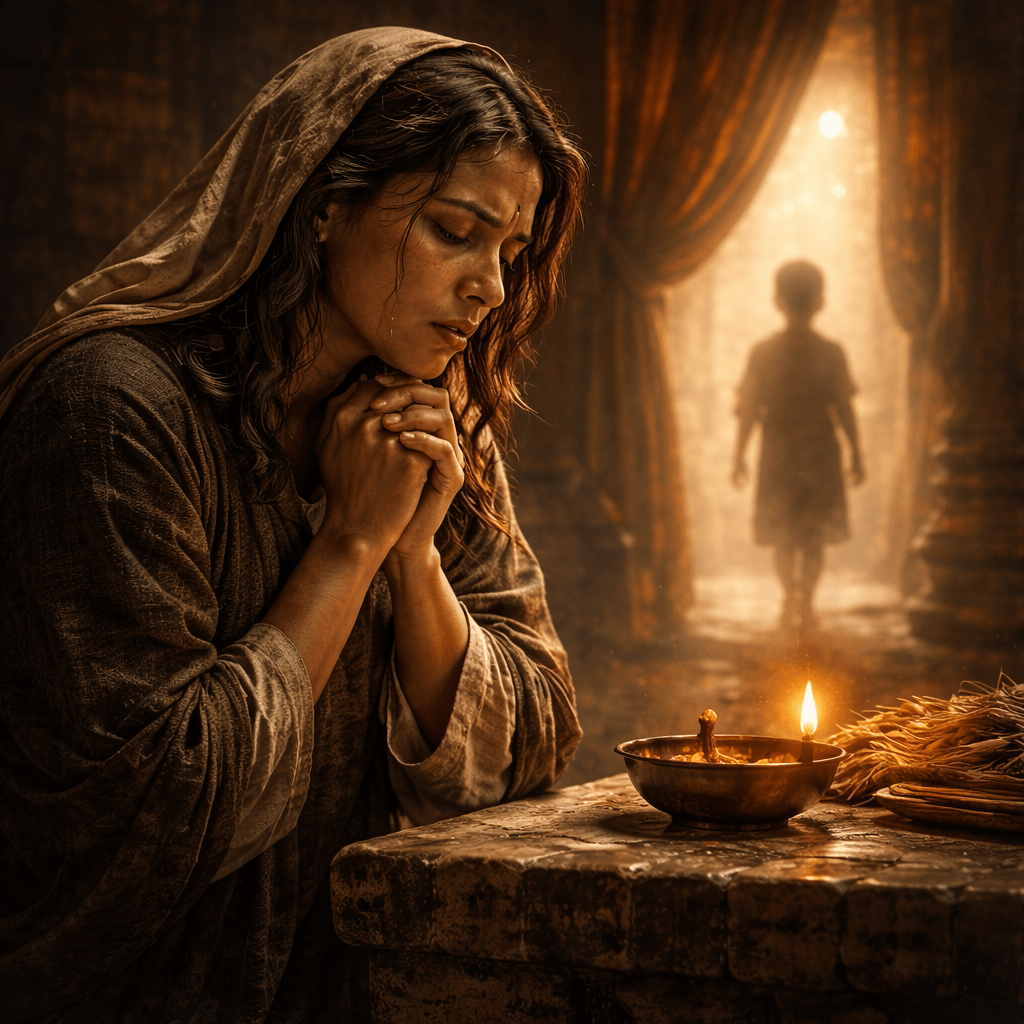

Y aquí es donde recuerdo a Ana.

Su historia no comienza en la gloria, sino en el dolor.

Ana era estéril. Su esposo, Elcana, la amaba profundamente. Le daba una “parte escogida” en los sacrificios, un gesto público de honor. Pero eso no la libraba del menosprecio constante de Penina, la otra mujer, que sí tenía hijos.

El amor no siempre elimina la herida.

Hay luchas que se libran en el interior.

Ana pudo haberse endurecido. Pudo haber respondido con amargura. Pero hizo algo distinto: fue al templo y derramó su alma.

No fue una oración elegante. No fue discurso teológico. Fue llanto silencioso.

El sacerdote Elí la confundió con una mujer ebria. Así de profunda era su aflicción.

Y ahí está una lección que pocas veces entendemos: la oración que mueve el cielo no siempre es ruidosa. A veces es apenas un susurro quebrado que nadie más comprende.

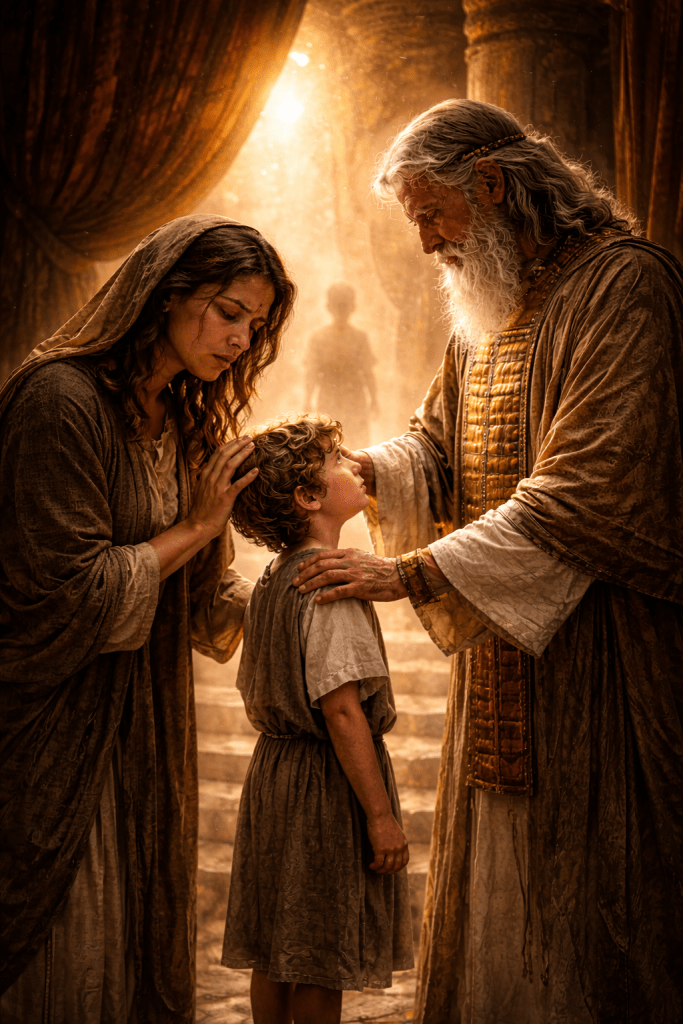

Ana hizo un voto radical. Si Dios le concedía un hijo, lo dedicaría por completo a Su servicio.

No pidió para retener.

Pidió para entregar.

Y eso cambia todo.

Cuando terminó de orar, el texto dice algo poderoso: su rostro ya no estuvo más triste.

El milagro aún no había ocurrido.

Pero la paz sí.

Samuel nació. “Pedido a Dios.”

Y cuando llegó el momento, Ana cumplió su promesa. Lo llevó al templo. Lo soltó.

No era indiferencia. Era confianza.

El resultado fue mayor de lo que imaginaba: Dios la bendijo con más hijos. Pero ese no es el punto central.

El verdadero legado no fue solo Samuel. Fue el ejemplo.

Una madre que entendió que los hijos no nos pertenecen. Que la fe no es discurso, sino entrega. Que servir a Dios no es un gesto ocasional, sino una decisión constante.

Hoy, mientras terminamos esta taza de café, pienso que quizá la grandeza de una madre no se mide por lo que posee, sino por lo que está dispuesta a sembrar.

El mundo necesita liderazgo.

Pero antes del líder… siempre hubo una madre que oró.

Y quizá esa sea la parte escogida que todavía estamos llamados a ofrecer: confianza, entrega, fidelidad.

Nos vemos en la próxima conversación.

Vick

Conversando con una Taza de Café

-Vick-yoopino

-MiVivencia.com