La diferencia entre la multitud y el discípulo

En nuestro caminar espiritual, tarde o temprano aparece una pregunta incómoda. No surge en medio del ruido, sino cuando uno se sienta, cuando el café ya no quema y el silencio empieza a decir cosas. Es una pregunta sencilla, pero profunda:

¿Hasta dónde llega realmente nuestra fe?

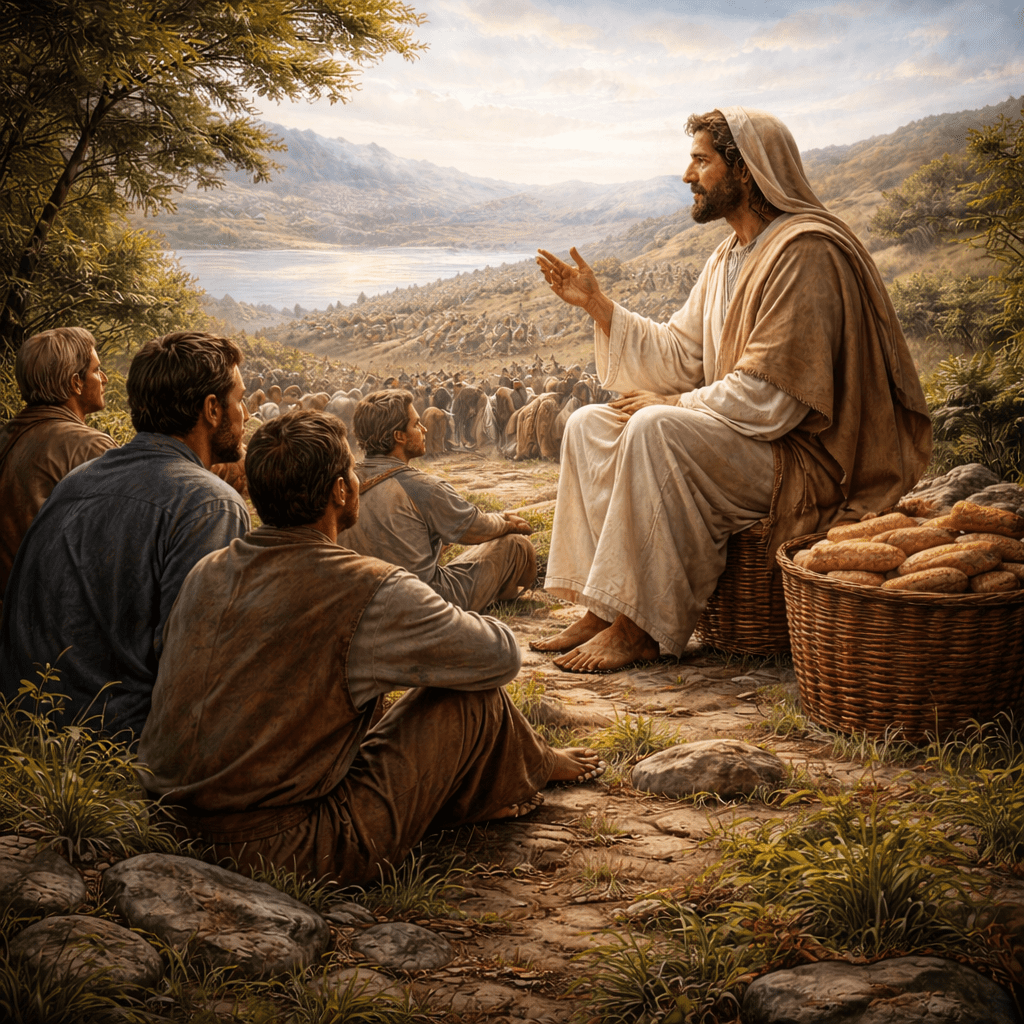

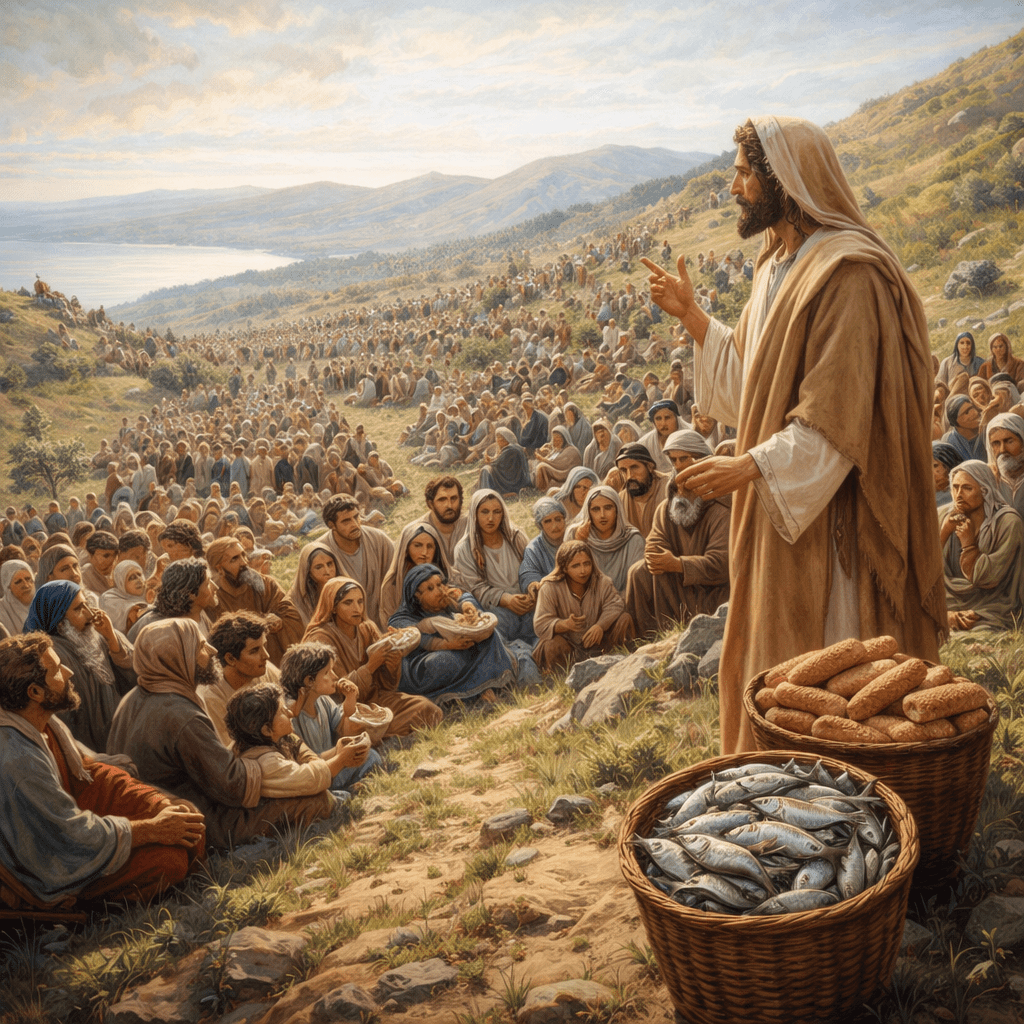

El tema de hoy podría resumirse así: “Sentándose, vinieron a Él”. Una frase breve que encierra una gran diferencia. No todos los que siguen a Jesús lo hacen por las mismas razones. Y quizá ahí encontremos la respuesta a otra pregunta que muchos se hacen, pero pocos se atreven a sostener.

¿Por qué no suceden cosas mayores?

En el Evangelio de Juan, Jesús dice algo que siempre nos confronta:

“De cierto, de cierto os digo: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre.” (Juan 14:12)

Leemos esto y, casi sin querer, nos preguntamos:

¿Por qué no vemos hoy esas obras mayores como Él las describió?

No se trata de negar que Dios siga obrando. Vemos sanidades, respuestas, pequeños milagros cotidianos. Pero si somos honestos, muchas veces parecen lejanos a lo que Jesús hacía cuando caminaba entre la gente. Y la pregunta no apunta a la capacidad de Dios, sino a algo más cercano: nuestra disposición.

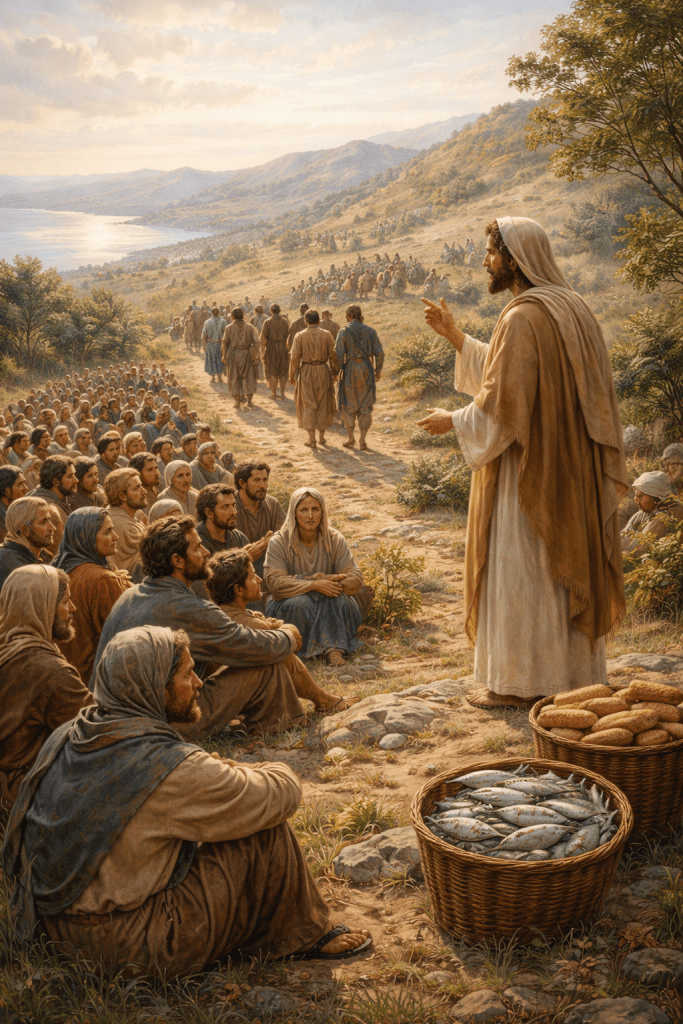

La multitud frente a los discípulos

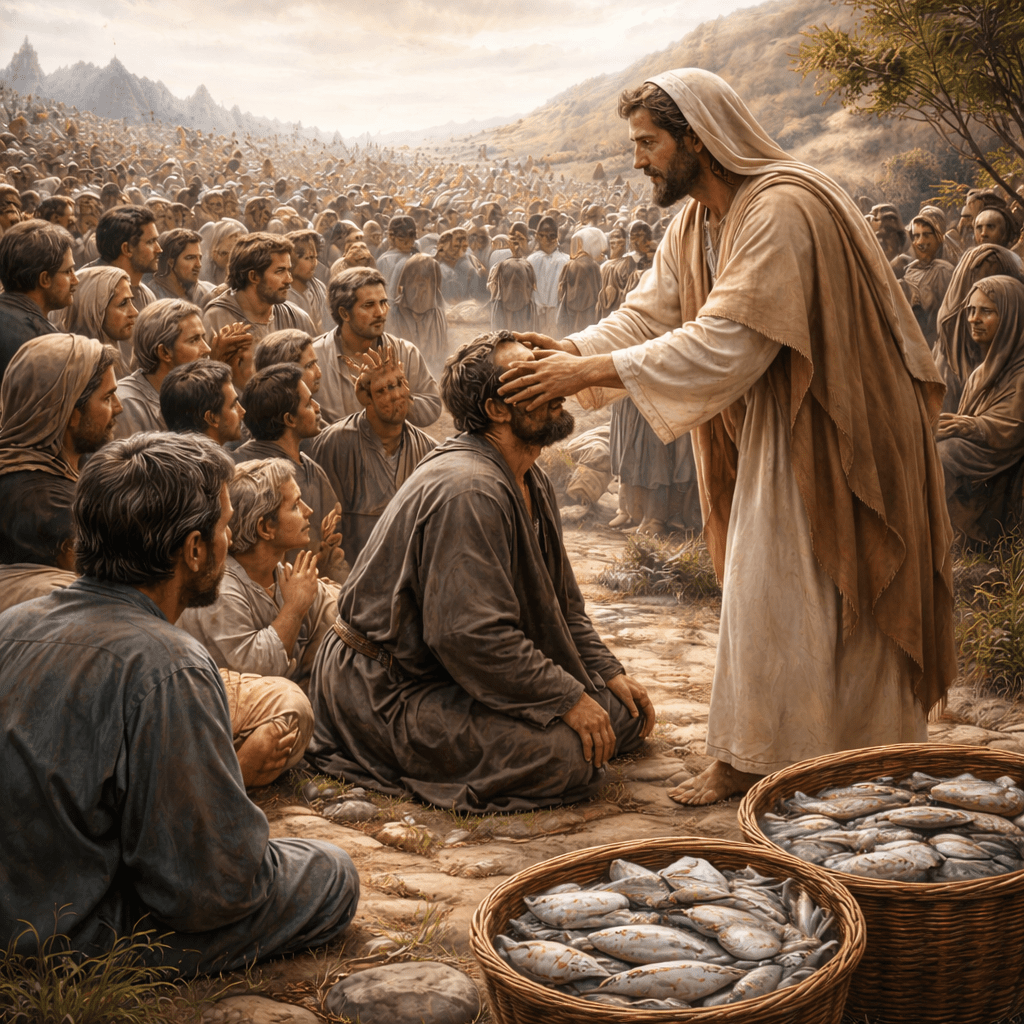

Para entenderlo, basta mirar un detalle que a veces pasamos por alto. En los evangelios se repite una escena: Jesús sana, libera, responde, y la multitud lo sigue. Pero hay un momento clave que marca una separación.

Mateo lo describe así:

“Viendo la multitud, subió al monte; y sentándose, vinieron a Él sus discípulos.”

La multitud estaba allí. Los milagros también. Pero cuando Jesús se sienta para enseñar, no todos se acercan. Solo lo hacen los discípulos.

La multitud busca el pan, el pescado, la solución inmediata. El discípulo busca al Maestro. La multitud quiere el resultado; el discípulo quiere la relación. Por eso Jesús se aparta, sube al monte y se sienta. No para alejarse, sino para enseñar a quienes realmente desean aprender.

Hoy ocurre algo parecido. Las iglesias se llenan cuando se promete un milagro, una prosperidad rápida, una respuesta urgente. Pero cuando se trata de sentarse a escuchar, estudiar y aprender, el lugar se vacía un poco. Y ahí aparece la diferencia.

Pobres de espíritu: una puerta estrecha

La primera bienaventuranza no es casual:

“Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.”

Ser pobre de espíritu no es falsa humildad. Es reconocer que, sin Dios, no sabemos entrar ni salir. Que necesitamos dirección, corrección y enseñanza.

Salomón entendió esto cuando Dios le ofreció pedir lo que quisiera. No pidió riquezas ni larga vida. Dijo algo que revela su corazón:

“Soy joven, no sé cómo gobernar… dame sabiduría.”

Se reconoció siervo. Y esa actitud agradó a Dios. No solo recibió sabiduría, sino también aquello que no había pedido. Porque cuando el orden es correcto, lo demás viene por añadidura.

El costo de ser discípulo

Quizá no vemos obras mayores porque preferimos ser multitud antes que discípulos. Ser discípulo implica cosas que no siempre gustan:

– Humillarse y reconocer que dependemos totalmente de Dios.

– Guardar Sus caminos y no los nuestros.

– Sentarse a aprender, aunque la Palabra confronte.

– Aceptar que no somos dueños del mensaje, sino siervos de Él.

La Palabra no admite añadiduras nacidas del orgullo. No se adapta al gusto personal. Se recibe, se estudia y se vive.

Una pregunta que queda abierta

El reino de los cielos pertenece a quienes saben que se pierden sin el Maestro. A quienes dejan de buscar solo el milagro y se acercan a Sus pies para aprender.

Ser discípulo no es fácil. Exige renunciar a intereses propios y aceptar un camino que no siempre es cómodo. Pero es el único que lleva a una fe madura, profunda y verdadera.

Y mientras termino este café, la pregunta queda flotando, sin prisa, sin respuesta inmediata:

¿Soy parte de la multitud que busca el milagro…

o un discípulo que se sienta a aprender?

Vick

Conversando con una taza de café

-Vick-yoopino

-MiVivencia.com