Saben, les cuento una historia que me ocurrió hace muy poco. No pensaba narrarla al principio, pero se fue convirtiendo, sin darme cuenta, en una pequeña crónica digna de quedar escrita. Tal vez para que no se pierda. Tal vez para recordarme que incluso en los días más comunes, la vida decide sorprendernos.

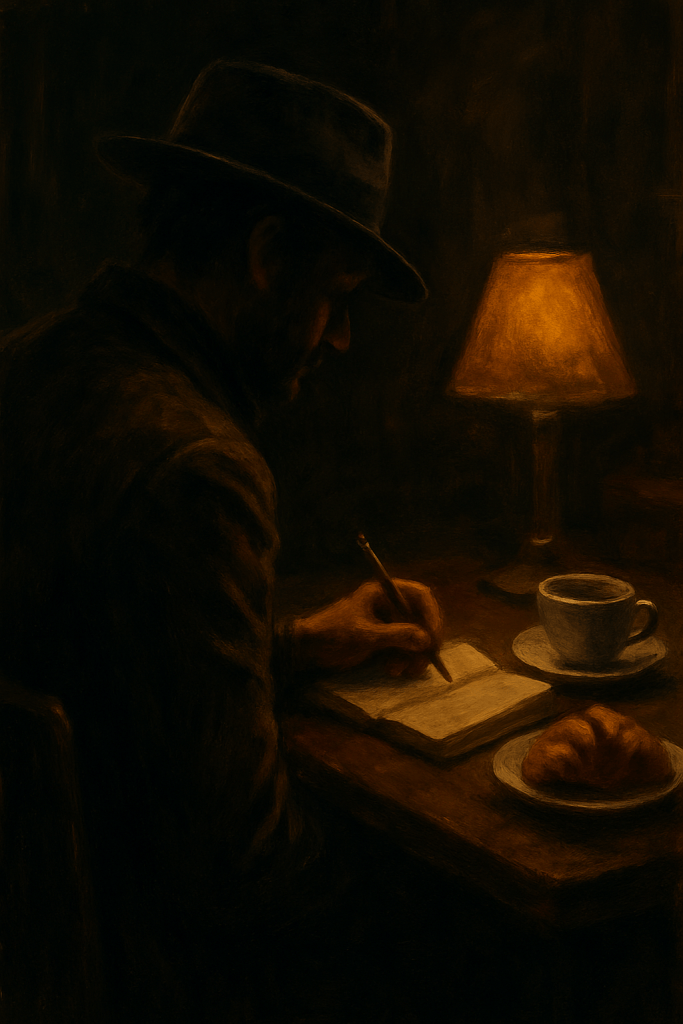

Era uno de esos días en los que uno se encuentra, como siempre, en la penumbra de un café. Mi cappuccino de fiel compañero, un croissant que hacía de almuerzo improvisado, servilletas por todos lados, el iPad encendido, cables por aquí y por allá, los AirPods en las orejas para olvidarme un rato de que existe un mundo afuera.

Entonces se acercó una pequeña mujer y, sin rodeos, me preguntó:

—¿Qué es ser un bohemio?

Me le quedé mirando, quitándome un audífono, y le respondí con otra pregunta:

—¿Y qué te han dicho que es un bohemio?

Ella suspiró y me dijo:

—Bueno… me han dicho que son vagos sin oficio ni beneficio. Personas que quieren huir del sistema, que no encajan en la forma de vida que los rodea. Algunos dicen que son gente que lucha por hacer de la vida un santuario… pero que nunca lo logran.

La observé un instante. Y pensé.

Luego le respondí:

—Mucha gente piensa así… pero yo creo algo muy distinto.

La invité un cappuccino y un croissant, y nos sentamos en una mesa vieja, despintada por el tiempo. El cafetín olía a café recién tostado y a pan recién horneado. Era como pertenecer, por un momento, a una logia secreta en la que solo se entra cuando uno decide conversar de verdad.

Le dije:

—Mira… el bohemio es aquel que vive de sueños e ilusiones, y que va, uno a uno, tratando de convertirlos en realidad. No tiene prisa. Camina despacio, pero deja huella. A veces feliz, a veces no. A veces haciendo ruido, otras pasando desapercibido. Sabe de todo y no conoce nada. Puede hablarte de historia y luego contarte una fábula. Puede resolver —en teoría— la economía del mundo, aunque sabe que jamás le harán caso.

—El bohemio lee como ratón de biblioteca —seguí—. Siempre lleva un libro en la mochila, junto con papeles y caramelos para engañar al estómago, y lápices para escribir con mezcla de café y pan dulce. Mezcla de sueños y tristezas. Come cuando puede y, aunque lo llamen vago, tiene gustos exquisitos. Es conocido en cafetines, en lugares donde pueda soñar, donde su musa —esa que revolotea sin permiso— le susurra que escriba versos, poemas, historias, canciones… o epitafios de otros bohemios que se adelantaron en cruzar el río de la desesperanza.

—El bohemio vive creyendo —continué— que a la vuelta de cualquier esquina la vida puede cambiar. Que aún quedan sorpresas dignas de vivirse. Y que quizá, con un poco de suerte, encuentre lo que busca, recupere lo que perdió y decida quedarse a vivir allí, donde alguno de sus sueños —soñado por tantos años— se cumplió al fin.

Ella escuchaba sin pestañear.

—El bohemio no se afana —le dije—. No claudica. Puede dejarse matar por una flor, por un poema o por un dibujo de un niño que sueña con ser pintor. Recuerda a su propio niño interior, ese que también soñó con crear mundos, diseñar historias y creer en la magia. Se enternece al ver a su perro Kiba dormir en sus brazos, como cuando acunaba a sus hijos cantándoles la gallina turuleca o la de la mochila azul, con la esperanza ingenua de que jamás crecieran.

—El bohemio lucha, aun cuando sabe que a veces pelea batallas perdidas —proseguí—. Sonríe si las cosas van mal, sufre cuando pierde, se calla o grita cuando se enoja. Siente celos de lo que cree suyo. Camina con la mochila al hombro, cargando todas sus pertenencias e ilusiones: caramelos y chocolates para endulzar el camino, la computadora donde guarda su memoria, hojas escritas, fotos, historias. Siempre lleva, inseparable, un lápiz, compañero fiel de poemas mal escritos, y servilletas que se vuelven cuadernos improvisados cuando la musa decide bailar entre cafeteras y saleros.

—Cada pequeño triunfo le arranca una sonrisa —dije, casi para mí mismo—. Cada derrota le roba una lágrima. Y aun así sigue caminando, buscando el siguiente obstáculo. Todo lo aprendido lo comparte sin esperar nada a cambio, salvo quizás una sonrisa, un “nos vemos” o un simple “adiós”.

—Porque el bohemio —le dije finalmente— es un soñador en proceso de extinción. Ve pasar la vida y en cada surco que aparece por la mañana alrededor de sus ojos —ojos que van perdiendo el brillo de la juventud— descubre las huellas de su lucha. Eso que muchos llaman vejez, él le llama experiencia. Sabiduría. Años bien puestos, no años encima.

Ella no dijo nada. Solo escuchaba.

—Esto —concluí— es ser un bohemio. Un tipo sin oficio ni beneficio que camina arrastrando los pies por entre las penumbras de la vida. Que se acerca a Dios en cada noche fría, en cada invierno de escarcha. Que avanza con lo único que tiene: sus sueños.

La mujer, en un silencio casi sagrado, con el croissant a medio comer y el café ya frío, se levantó despacio. Me dio un beso en la mejilla y me dijo:

—Te dejo, bohemio. No pierdas tu lápiz ni tu servilleta. Escríbeme un poema, una pequeña oda… o cuéntame una historia. Porque quizá, cuando tu tiempo haya pasado y tu nombre sea solo un recuerdo, yo vuelva a este cafetín para escribir canciones y poemas… y contar tu historia, la que dejaste sin terminar.

Y se fue.

Y me quedé allí frente al café vacío, sintiendo que sí… tal vez ser bohemio es, al final, una forma de seguir vivo.

Vick

Conversando con una Taza de Café

-Vick-yoopino

-MiVivencia.com